美国新冠战役实录之一:纽约,风暴滔天

为援助武汉抗疫的捐赠才告一段落,我们纽约自己不知不觉已经被推到了风口浪尖,一下变成了“美国的风暴眼”。新冠检测阳性人数每天都象坐了火箭一样往上蹿,医院里急诊室外面排起了长队,后来不得不搭起帐篷以缓解急诊室的压力。Brooklyn 稳稳地上升到了纽约市第一位。好朋友们从不同的医院纷纷给我发短信:“be careful ...” (务必小心), “we have a young healthy patient intubated...take care" (我们有年轻病人插管了),"ppl who has history of OSA and asthma did not do well..." " We are going to open the third ICU ", (我们要开第三个重症监护区)" We are running low PPE"(我们的防护用品就要用完了)......

这天我正巧值产科麻醉的班,下午一路从乡下的家开车到纽约城。一路上畅通无阻,车量比平日骤减。到了lincoln tunnel 的时候,感觉这隧道简直是为我一个人修的(图一,图二)。虽然医院择期手术基本取消了,可生孩子还要继续。我除了负责产科麻醉,还要负责covid 19 病人插管。大概晚上九点多,我的电话响了。护士说:“陈医生,需要你的帮助,一个ICU的新冠病人需要插管” "。我以最快的速度跑到楼下跟我的麻醉护士一起开始穿戴,看样子她还处于迷糊状态。一边穿防护,一边嘴里念叨,“ 真的吗?天哪,我还没准备好呢 ”。很显然她对等待我们的严峻挑战还没有足够的心理准备,说实话,我也没有。穿好防护以后,手术室的护士又很心疼地帮我俩加了一层口罩。因为没有护目镜, 我们就用带面罩的外科口罩代替了。出发之前,手术室护士给我俩拍了一个照片(图三),做为首次出征covid19 插管的纪念。

图一:纽约lincoln tunnel 收费站

图二:纽约lincoln tunnel

插完管回来之后,我非常自豪的把我的照片发到了几个朋友圈,想显摆一下我的防护行头。结果没想到我非但没得到得到任何表扬,反而激起了朋友圈的普遍同情。首先我的大学群先开了锅,我们老班长目前也在代表山东援鄂(图四)。大家普遍认为美国的防护跟中国比有点儿太让人担心。有的同学问“你为啥没有盖住脖子”,有的人问“你的N95口罩 呢?” ,还有的问“你们没有连体防护服么?”,“你没有护目镜么?”...我心想,这还是我冒着浪费装备的罪名,自己武装的呢。不信你们到我们ICU看看去,我们那里的大夫都是短袖手术服呢。长话短说,那个班值得实在不太平。我在整个医院上蹿下跳。凌晨两点开始,两个硬膜外分娩阵痛(其中一个病人接近400斤)和一个剖妇产,做完天就快要亮了。

图四: 对比一下援鄂的同班同学的装束

下夜班昏头昏脑睡了一天,醒来发现我的微信圈已经爆炸了。先是我博士班的同学,“老同学,我给你寄两盒N95 救急吧...多保重啊”。我心里立刻暖融融的,我们美国医生真的沦落到了要接受捐赠的地步么?管不了那么多了,居然现在还有人藏着3M N95 这宝贝。谁让我们医院快没了呢,我总不能戴个普通外科口罩去给covid 19病人去插管吧。我立刻去amazon 搜了一下,这种3M 1860s的N95 涨到了几十刀一个。哇塞,心里偷偷乐了一下,感觉自己是这个世界最富有的人(图五)。我们科杨大夫的太太给我们每个人准备好了护目镜,这下不用担心病毒进眼睛里了(图六)。WeStar 的朋友给我们麻醉科寄了kimberly clark 的350个N95 口罩。里面还有热情洋溢的短信(图七)。国际义医的徐医生给我们麻醉科寄了防护服和护目镜。我高中的同学居然成立了捐赠筹备组,为我们购置防护用品.......接着好朋友秋萍也开心地告诉我,当地的华人社区给她所在的医院捐了很多N95 口罩等防护物资(图八)。她还为此接受了华人电视台的采访,由衷地为华人社区的义举而自豪。

图五:博士班同学寄的N95

图六:同事杨医生的太太赠送的护目镜🥽

图七:朋友热情洋溢的短信

今天刚刚收到了一个好消息,听说联邦有一大批防护物资这个星期会到纽约,希望我们目前仅仅是黎明前的黑暗。这几天我听了一个朋友的建议,把所有佩戴的首饰,包括最喜欢的戒指、项链、手镯和手表都放到了首饰盒里,准备轻装上阵。

纽约的抗疫才刚刚开始。做为一个普通医务工作者,我和我的同事们想跟支持我们的朋友说" 我们准备好上战场了" 。

众所周知,美国上周起就已经当之无愧的坐稳了新冠世界老大的位子。纽约更是让人大跌眼镜,我万万没想到作为国际大都市,世界金融文化中心的纽约,会走到今天这么惨痛的地步。正如州长所说:“ is it insensitive? Is it arrogant? ... this is not a joke ...I am not kidding ...”

这几天我担心的除了周围的风云突变,还有政府和CDC始终也没有给我们医院合适的防护用品。我们麻醉科 Covid 19 插管的装备犹如小米加步枪,每天都会听到医院的同事被感染的坏消息。上班简直就是如履薄冰。今天又有八个外科住院医离岗,一个收住院;口腔外科因为高危暴露的原因,三个大夫被感染,其中一个口外住院医出现了咳血症状;急诊科的主管医生劳累交加,也被感染了 ; 两个产科医生被隔离, 一个运送人员插管上了呼吸机....

今天集团的领导之一,地区副总, 把自己的诊断书发到了朋友圈,我开始有点不相信自己的眼睛。仔细看看,白纸黑字清清楚楚的写着 Covid 19 检测阳性。我们这位副总年轻有为, 才39岁的他怎么也中招了呢?毕竟是年轻,他轻伤不下火线;在家休息治疗期间还在给纽约医院各个麻醉科开会讨论新冠抗疫。

这几天医院的气氛越来越不对头,随着死亡人数的增多,疑惑和惊恐写在每个人的脸上。我手机里的短信也开始变得让人特别揪心 “Wenie, I intubated today in ED . War zone .They did not give me anything (PPE), wtf...Full. Pts in the hallway . Depressing as shit. Sorry ..” ;“ Today at xxx hospital ,too many codes and intubations , all covid. Some young. Some old. Some Hispanic .Some Asian. It does not discriminate.” “It’s a war and the enemy is invisible “。

周六我又值24小时产科麻醉,因为刚收到很多来自华人团体和朋友捐赠的防护用品(图一),我心里踏实了一些,那些来自素不相识的朋友们的捐赠真的是温暖人心。科里同事们称我为的“PPE Santa (送防护用品的圣诞老人)”。

这天刚一接班,就听到“Attention , Attention, code blue 7th floor , code blue 7th floor” 。我把朋友刚送的连体防护服 (bunny suit) 和护目镜一股脑儿套在身上。出发前跟同事Dr. G 互相拍了工作照(图二,图三),准备在朋友圈晒晒我们的装备。

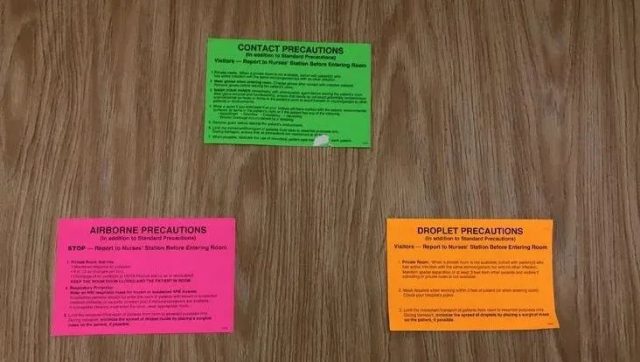

我俩一进病房,holy crap! ,整个病房每个屋子都醒目地贴着 Covid 19 的标记(图四),刚要插管,“code SICU,code SICU” 。我们俩扭头又冲到了SICU,几个大夫护士已经开始胸外按压CPR。这样来回折腾了不到一个小时我的护目镜早就开始起雾,眼前一片模糊。我根本是啥都看不清楚。套在防护服里的我全身湿透,脸上的汗噼里啪啦往下掉。我准备插完管洗个澡,楼上还有六个孕妇排队等着我打分娩镇痛呢。我可不想带着病毒把她们全都传染了。

没想到我们医院不仅没有合适的防护,洗个澡都很奢侈。我一打开值班室淋浴,哎呀妈呀,水龙头的水细得就像得了前列腺肥大病人拉尿一样。放了半天也没热水。我刚出的一身汗遇到了冰冷的凉水,立刻浑身起鸡皮疙瘩。我在冰冷的淋浴里打了两个喷嚏,就跳出来换好新的手术服。那边产科的医生脸色铁青,“陈医生,你应该只负责产科病人。我们的产妇等了你一个小时,她们很痛的.” “ 是,可是新冠病人呼吸困难,就要死了......” 不管我怎么解释,这个产科大夫铁了心要把事儿搞大。不一会我就收到了她的群发短信来抱怨 “ 麻醉科应该安排专门给新冠病人插管的医生 ” 。她这一折腾,麻醉科立刻有两个同事从家里赶到了医院成立了临时的插管小队。这下大家的周末就彻底泡了汤。

在产房做完了分娩镇痛,已经是下午两点了。临时插管的同事C告诉我,我们订了披萨饼,我才反应过来我们都还没吃饭,肚子开始咕咕叫。医生休息室里,我们四个人面面相觑。(图五)“我们是不是该向武汉那样剃个头?”, “ 我今天会写好遗嘱。” ,“周末我们需要帮手,你愿意帮忙吗?” 嗯,我好像没有什么其他选择。

“我们每天都学到新东西。 ” 成了我们的口头禅。这个病人的麻醉比我想象的要困难得多,气道峰压到了54cmH2O , PEEP 24cmH2O,氧饱和度还是上不去。我终于明白了什么叫covid-19 Disaster(covid 19 ARDS加BMI 55 再加上怀孕 )。我第一次冲着手术医生叫喊:“快点把孩子拿出来!”。果然,孩子出来以后,病人氧饱和度逐渐好转。听到婴儿的哭声,大家都松了口气。孩子被送到NICU以后,母亲生命体征平稳了很多。我可以静下心来写病历了 “ 是个男孩还是女孩?” ,台上四个人大眼瞪小眼,高年级住院医N 冲我做个鬼脸 “陈医生问得好” ,敢情一屋子人没人注意生的是男是女。“不管怎样,是个健康的孩子,这个我们都知道”。

下夜班开车回家的路上,平日车流不息的FDR空荡荡的。Brooklyn bridge 依然保持着往日尊严(图七)。我在想,骄傲的纽约客们将如何面对这史无前例的灭顶之灾, 我自己在这场旷日持久战中,又应该如何保持稳定的心理和情绪。这时候我的电话又响了,同事打来的“两个病人自己把管子拔掉了,我还得重新给他们插管...... 我们的propofol 和succinylcholine也快用完了,没有库存,需要等才有药......”。

放下电话,我对自己说, “什么不要想,现在什么都不要想。明天再想,明天,会是新的一天。”