海鷗飛處 潮起潮落 ——紀念男高音歌唱家朱海鷗

2020年12月26日上午,我正在整理一個國際漢語教學研討會的資料,橙郡華人協會吳康健兄的電話打進來,告訴我,男高音歌唱家朱海鷗因感染新冠病毒,醫治無效,已於數日前在附近的Conwall醫院離世。

2020,真是一個不折不扣的大凶之年。親友之間,某人猝然離世的消息,從來沒有像這一年裡這麼密集,這麼無情地接二連三撕扯我們越來越脆弱的神經。朱老師離世的消息,在這個冬季第一場酷寒剛過的上午傳來,冰冷到令人渾身僵硬,因為他還有三個月才滿58周歲,因為我們本來以為,他的身體狀況在逐漸好轉。

26日夜,旅德男中音歌唱家楊迪的公眾號發布了一篇悼念文章,文中涉及的朱老師履歷比較完整,我這才知道,他生前的舞台生涯,曾經那麼輝煌光彩過。

我認識他的時候,那個輝煌的大舞台已經降下了帷幕。2015年秋天,我第一次見到他,是在橙郡中文學校的小餐廳里。康健兄領著我向獨坐一隅的他走過去,為我們做介紹。他的身量中等偏瘦,衣著隨便,頭頂半禿,面色蠟黃,神色疲憊——這是一個普通的中年人,一個普通的,人到中年不得志的男人。我心裡想著,和他說話就有了些先入為主的顧慮,下意識地只討論「事情」,不敢隨意聊什麼別的話題,比如那些初相識的人們通常會彼此探問的信息:你從哪裡來?如今做什麼?家裡有幾口人?……之類。

當時,我們正在張羅協會的會歌。橙郡華人協會已有二十餘年歷史,老一輩會員提議寫一首會歌,新一代的人們積極響應。當屆董事會的史秀全兄先寫出歌詞初稿,由我精簡刪改,再由資深會員,音樂家裴克調整後譜曲。在國內養病的裴克先生很快送回完整曲譜和鋼琴演奏的音頻,同時,建議我們去延請剛遷入我們社區不久的朱海鷗老師,為來年的春節聯歡晚會演唱。

朱老師因患有糖尿病和嚴重的腎臟疾病,辭去了在國內高校的教職,隻身住在Middletown的一家老人公寓。一方面每周需要做兩次腎透析,一方面等待合適的腎源,準備接受換腎手術。他的身體狀況遠不能算「好」,可還是欣然接受了我們的邀請,參加會歌的演出準備。從清唱到伴奏合唱,一次又一次調整,一次又一次排練,他也和大家慢慢熟悉起來。2016年2月,我們協會的春節聯歡晚會上,中、英文版的會歌首次登場,朱老師的男高音也第一次響亮了我們這個一年一度的小舞台。

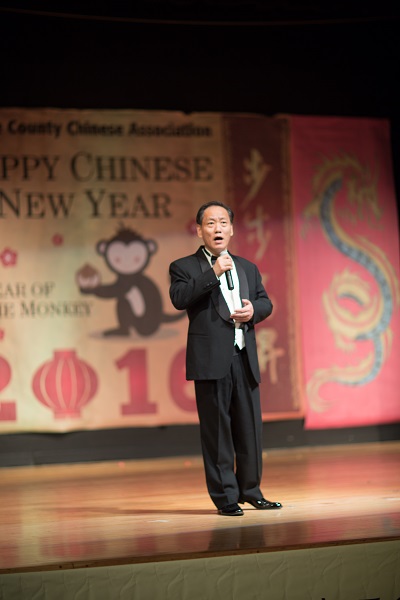

楊迪公眾號發布的悼念文章所用的封面照片,就是朱老師這一次演出的留影。我們的這個小舞台,和他曾經的大舞台,自然不能同日而語。然而,恰恰是這個簡陋的,調音、擴音設備都十分有限的舞台,才格外顯出他用順暢氣息托起的歌聲,是那樣的通透清澈,真正的餘音繞梁。音樂不僅是他的職業,更是他的生命。只要一息尚存,不僅自己歌唱不止,還要把他對聲樂藝術的熱愛源源不斷地散播出去。春節聯歡晚會一結束,他就在我們的中文學校開班授課,每周一次,每次兩小時。

此後的兩三年間,他不止一次問我:「你怎麼不來上我的課?」——呃,每個星期六一大早去上課,真的起不來床!我笑,不止一次這樣回答。等我忙完這一陣子,好好調整一下自己的作息時間,再去跟你學!我不是敷衍,我是真的想跟他學唱歌。平時閑聊之間,他說,「稍微有一點兒嗓音條件,就用大麴目、大詠嘆調炫耀,其實功夫和知識積累都還差得遠,那種聲音是空洞的,沒有力量的」;他還說「用不著劃分什麼通俗唱法、民族唱法、美聲唱法,聲樂就是『美聲』,美聲就是『自然美麗的聲音』,是歌曲的樂感和人的情感……」 我喜歡他對聲樂藝術的理解,更欣賞他對音樂教育的態度和教學方法,我的確是真的想要跟著他好好學一學的。我以為等我「忙完這一陣子」,等他的換腎手術順利完成,之後,我們還有大把大把的時間。

協會裡的朋友們都說,朱老師頗健談,其實到人生這個階段的他,性格已經沒有年輕時代那麼外向。他早年在蘇州大學工作過好些年。那時蘇大還沒有音樂系,他在德育中心擔任音樂素質教育老師,實際上做的是音樂美的大眾普及工作。當年蘇大的大禮堂學生活動,時常有他活躍的身影,很多老蘇大人還記得他,提起來便感慨:「他的歌聲的確很好聽,只是當時的氣質形象太差。」旅美求學,是他人生的「脫胎換骨」之旅,尤其是先後師從當今世界聲樂權威瑪麗娜·瑪拉絲等大家學習之後。頻繁的演出和交流,增長了他的見識,拓寬了他的視野,也讓他在不斷精雕細琢演唱技藝的同時,對聲樂藝術有了更深刻,更系統化,也更具有「世界音樂文化」情懷的理解。他從此成為一位真正意義上的男高音歌唱家、聲樂教育家。

在舞台之下,歌聲之外,他這個人平時不大修邊幅,「氣質形象」的確算不得很出眾的。在我們中間,他只是一個平和普通的中年男人。他不大主動去結交陌生人,和相熟的人們相處,也從不以什麼什麼「名家」自居,不以氣勢壓人。

2017年,終於有了合適的腎源,朱老師接受腎移植,手術相當成功。當秋天的風染遍大熊山上密密層層的原始叢林,我們一起去登山。他換了一口整齊的牙齒,臉色比過去好得多,樂呵呵地說,如今有了一個年輕的腎臟,他感覺精神也年輕了。我儘管再三和他確認了手術後的排斥反應並不嚴重,到底覺得換掉腎臟是大手術,他的行動不宜過於激烈,就提議我們離開陡峭的登山主道,沿緩坡迂迴向上,爬到哪兒算哪兒,不一定要和協會裡的其他人一起登到山頂。

秋高氣爽的時節,人人都身輕如燕,主道上人影錯落,大家登高的速度都快得很,我們走的緩坡小道反而前後都沒有其他人,適合漫無目標地東張西望,漫無邊際地聊天。——不過,我和他之間的話題,似乎很難做到真正的「漫無邊際」,因為他最關心的始終只有音樂。他先提起魏晉樂府到漢唐樂府的演變,我給他講尺八、琵琶和七弦琴,講我所知道的《涼州大麴》。然後他說,「最好的藝術,肯定先是民族的,然後才是世界的。先要熟悉我們自己民樂的旋律特點、情感特點,有了基礎,才能更好地吸收世界經典的營養,然後才能演繹出新的世界經典。」

他的這種觀點,來自於他觀照「世界音樂文化」的宏大視角,每一次零星聽到,都讓我深以為然。當下補充說,還有語言,語言也是啊,你看我們民歌的語言多麼鮮活生動,「一根紫竹直苗苗,送與吾郎做管蕭」,還有「風吹雲動天不動,水推船移岸不移!」

「風吹雲動天不動,這個倒是應景了,」他笑起來,接著慫恿我:「你不如唱起來。」

「在你面前唱?」我駭笑,「別逗了,不折不扣的班門弄斧啊!」

「怕什麼,我又不給你打分,」他站了下來,還是笑。

見他難得興緻這麼好,反正周圍也沒人,我把心一橫,扯開一把野嗓子真的唱起來:「風吹雲動天不動,水推船移岸不移。手把舵干穩穩坐,哥啊,哪怕急浪打船頭。」

「把劉三姐唱成了鄧麗君,」他點評,我們一起哈哈大笑。

繼續往山上去,半山腰有一片地方視野開闊,可以看到山下的哈德遜河入海口,一條大河波浪寬,寬闊的河面波光粼粼,和滿山遍野的秋葉攜手,襯托出橫跨兩岸的大白橋。我給他拍照,一邊開心強調:「你的精神頭兒真的不錯!」

多年前,另外一位歌唱家鄭緒嵐大病初癒之後,有一回曾經感慨過,音樂音樂,器樂靠的是樂器,聲樂靠的就是人的身體。身體養好了,才能放開唱,才能唱好。腎移植之後的朱老師,整個人的狀態明朗許多。他繼續每個周末在我們中文學校開班,也定期參加附近教會的唱詩班,還不時給老人公寓的人們即興唱一曲,繚繞在他頭上數年的病魔的陰霾,似乎終於漸漸消散了。

然而,命運卻仍然如此殘忍地把他推入了這個大凶的2020年。新冠病毒的肆虐,讓他與這個世界,與他剛剛重新獲得活力的生命,如此孤獨冰冷地作別。

明日,我們協會即將舉辦一場迎新年歌會,原來說好,他要給大家當裁判的。而明日以及以後,再沒有朱老師和我們同樂。治喪小組今日確定朱老師的遺體將於下周火化,歸葬新澤西。這個冬日的朗朗晴天里, 「風吹雲動天不動」,許許多多朱老師生前的同行記得他對聲樂藝術的執著,許許多多他教過的學生們還記得他深入淺出的點撥;海鷗飛處,潮來潮往,網上的視屏里,他那麼天才的男高音,也還在輾轉流傳。

附:朱海鷗個人簡歷

朱海鷗,男高音歌唱家,於1962年三月二十八日出生於中國江蘇射陽。1987 年畢業於南京藝術學院音樂系聲樂表演專業,先後師從於郭金華和黃友葵教授,獲學士學位。1987 至 1991 年任教於蘇州大學; 1991 年初獲全額獎學金赴美留學,先後在亞利桑那大學音樂學院、波士頓大學歌劇學院和朱麗亞音樂學院學習,師從於美國著名聲樂教育家拉里·戴博士、費麗絲·科頓女士、丹尼爾·費勞先生和瑪麗娜·馬拉斯夫人。1996 年畢業於朱麗亞音樂學院,獲朱麗亞音樂學院「表演藝術家高級證書」文憑。

1993 年獲全美聲樂教師協會亞利桑那州聲樂比賽大學組第一名;1996 年獲「阿爾夫萊多. 卡羅斯國際聲樂大賽」北美賽區第一名; 第六屆「胡里安 . 嘎亞樂國際聲 樂大賽」優勝獎; 1992 年至 1993 年,簽約亞利桑那歌劇院,1996 年至 1997 年,簽約紐約迪卡坡歌劇院。參演過《被出賣的新娘 》《愛的甘醇》《魔笛》《後宮誘逃》《女人心》《灰姑娘》《蝴蝶夫人》《波西米亞人》《賽維里亞的理髮師》 《茶花女》及《弄臣》等世界經典作品,並在多部歌劇中擔任主演。2020年12月21日由於新冠疫情病逝於美國紐約橙郡。

海鷗飛走,朱老師安息主懷!